史前玉器简朴神奇、商周玉器典雅凝重、战国玉器繁缛华丽、汉代玉器生动奔放、唐代玉器丰满圆润、宋代玉器秀巧清新、元代玉器豪迈粗犷、明清玉器精巧细腻。

玉器之于社会,与时代精神息息相关,以不同的形态与风格展现着当时的社会样貌。而玉石之于个人,则因其自身材质细腻坚硬、清透明亮,与做人的思考相互碰撞,最终演化成君子文化的代名词。

绵延了几千年的玉文化,没有在无数人的反复咀嚼中失去韵味,究其原因只有一个:不断追求卓越。翡翠目前便是这个“卓越”,无论是色泽还是硬度都无出其右。因此,它的出现也为与玉共生的君子文化提出要求:成为卓越的人。

谦谦君子,温润如玉

“身着怪兽皮毛的先人,一边击打着玉石,一边抚摸着玉石,有节奏地发出声音”,这一巫术礼仪场景出自《尚书·益稷》,即“击石拊石,百兽率舞”。

在遥远的上古时代,我们很难准确还原当时的场景,唯能确定的是,玉是当时古人制作乐器的最好材料,“声舒扬,专以远闻,智之方也”,其作为乐器的特性成为日后评价玉质的标准之一。

这一点在日后有所延续,直到编钟的出现,玉作为乐器的主材料,才逐渐退出历史舞台。不过由玉石开启的巫术歌舞模式,在日后逐渐分化,巫术演化为典章,歌舞演化为艺术。

除此以外,玉器也作为载体,证明着中国远古时期祭祀文化的流行。中国社会科学院中国历史研究院考古研究所朱乃诚研究员在文中写道:主要有良渚文化中期出现的十分规整的三色祭坛墓地以及玉器上的神人图像。如浙江省余杭瑶山祭坛墓地、反山祭坛墓地及其大墓中出土的玉琮、玉钺等高等级玉器上雕琢的神人图像。

良渚文化神人兽面纹玉冠状器具 图源:良渚文化博物馆

有观点认为,玉石为构筑中国文化大厦奠定了第一块基石。当然,这块基石也随着时间与历史的演进不断变化或增加功用,春秋战国时期面世的和氏璧似乎很能说明这个问题。

当卞和取凤凰台上璞玉起,这块玉璧的命运就带有悲壮的色彩。三献楚王两次受辱,卞和心中只有一个信念:“吾非悲刖也,悲夫宝玉而视之石也”。这一气度本身就象征着君子文化的气节,也被诸多文人墨客寄予“宝玉非石”的期许。

而后的蔺相如展示着非凡的智慧,呵退秦昭王终使完璧归赵。当然,玉璧的命运最后还是被一统天下的秦国占有,传言被秦王嬴政篆刻成玉玺,但失传至今,后人已无从知晓。

1978年,湖北随州曾侯乙墓开启,墓中出土玉器数量多达三百余件,主要有玉璧、玉璜、玉佩、玉带钩等佩饰及小件动物形饰物,其中尤以十六节龙凤佩饰最为杰出,形制典雅、工巧周密,涉及工艺技术繁难复杂,前所未有。

战国十六节龙凤佩饰 图源:湖北省博物馆

这些曾经躺在曾侯乙身边的玉器如今陈列在博物馆里,用温润的光泽,静静地向世人诉说着2000年前那位兴趣广泛又能征善战的君主和他波澜壮阔的一生。

由此可以佐证自西周开始便流行佩戴成组玉饰的习俗及其背后的文化观点:以佩玉来表明自己是一位品德高尚、理应受到信任和尊重的君子。由玉文化衍生出的君子文化也逐渐成为中国传统文化的重要组成部分。

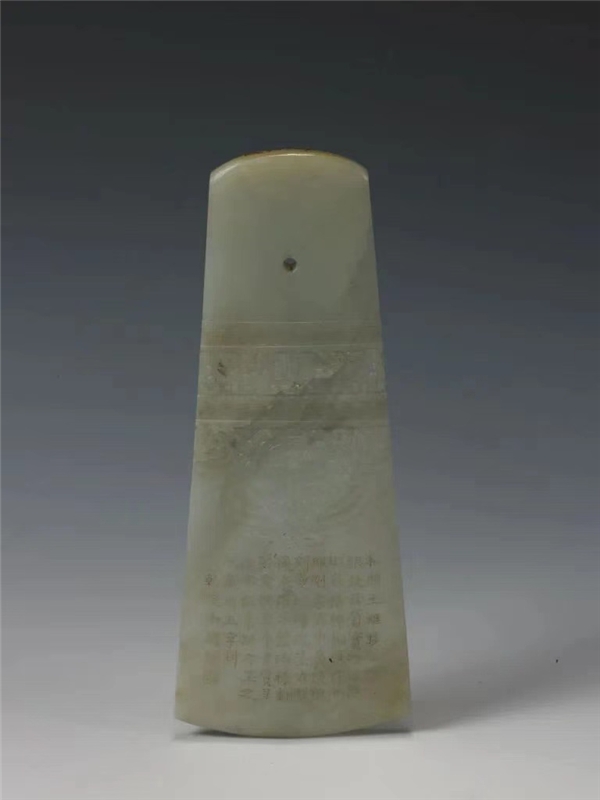

西周白玉斧佩 图源:故宫博物院

此时玉的使用和器型多具有“帝王”之风,被称为“王玉”,玉器本身带有一定政治色彩,对于持玉者的要求,也颇具政治意味。这一阶段的开始最早可以追溯到五六千年前的红山文化和良渚文化,历经春秋战国、两汉、魏晋,至宋代彻底走下神坛。

在数千公里外的大英博物馆,一把通体透亮的羊脂白玉刀在方寸之地镌刻《西北有高楼》整诗一首,“不惜歌者苦,但伤知音稀。愿为双鸿鹄,奋翅起高飞。”其玲珑巧妙为世人所惊叹。

这一切得益于“艺术家皇帝”宋徽宗赵佶和那个重视文人的时代。皇帝嗜玉成瘾带动民间金石学的兴起,加之城市经济的繁荣,宋代玉器空前发展。

这一时段的玉器受文人思维的影响,多将绘画性和艺术性融入玉石篆刻,大都寄托着文人墨客对自己的要求与期待,玉与持玉者互相影响,共同传递着谦谦君子、温润如玉的君子之风。

玉中上品,远山来客

由于儒家文化的接续传承,玉文化及其君子内涵不断发展,致使佩玉一说也有多种角度,文人对玉的使用也不拘一格,书房中的笔洗、水注、笔筒、墨床、镇纸、臂搁等文具也均有玉制,玉器的陈设和装饰更多被赋予“君子比德于玉”的意味,玉石被君子推崇为立世之标准、为人之楷模。

明代玉螭纹笔 图源:故宫博物院

这一点也影响到玉器自身的发展。明清两代,玉器逐渐脱离了唐宋玉的艺术传统,转而追求精雕细琢的艺术风格,并与当时的绘画书法和雕刻技艺紧密融合,在碾工和技巧方面有着显著的发展提高,要求规矩方圆、线如直尺、圆似满月,无论是器物的内膛、侧壁,还是痕、足等次要部位均一丝不苟。

这样的情况提高了对玉本身质地的要求,也是在这一时期,一种绿色的宝石由缅甸雾露河沿岸出发,经由腾冲进入中国,并迅速抢占玉文化的载体宝座,成为主流。

这个远山来客便是翡翠。

北宋欧阳修所著《归田录》卷二记载,“余家有一玉罂,形制甚古而精巧,始得之梅圣俞,以为碧玉……真宗朝老内臣也,识之,曰:此宝器也,谓之翡翠。”大意便是欧阳修家有玉石一枚,碧绿色,有人认识,称之为翡翠。由此可知,翡翠之名由来已久,并用来形容绿色的宝石。

关于后来从缅甸进入中国的翡翠与欧阳修所藏“翡翠”是否同一质地,我们已不得而知,但如今所认可的翡翠使用时间最早能追溯到明朝,佐证材料主要是明代墓葬出土文物和《徐霞客游记》,其他的只能交给时间。

交给时间的不只是名字,还有翡翠自己。“翡翠是在一万个大气压和比较低的温度下(200~300℃)经过复杂的地质作用形成的。”日本东北大学教授砂川一郎在《话说宝石》一书中指出。已经证实,所有具有翡翠矿床分布的区域都是地壳运动强烈的地带。而且只要发现翡翠形成,都存在含有钠长石(中基性岩石)的火成岩侵入体。

钠长石的化学成分为NaAlSi3O8,因此翡翠是通过在低温高压下从含钠长石的岩石中去硅而形成的。要成为特级翡翠必须满足:围岩必须是高镁、高钙、低铁的岩石。

复杂的环境因素催生出如此顶级特性的玉中上品,也意味着其本身无法人工复制,因而翡翠这个“远山来客”在古人的眼里被赋予神性,有高贵、吉祥的寓意。

经过开采打磨后的翡翠,呈现出惊人的美轮美奂。翡翠讲究水头,水头就是透明度,水头越长越珍贵,越透明的翡翠杂质越少,越纯净。

东汉许慎《说文》中讲玉,石之美者,其一就是“勰理自外,可以知中,义也”,指的就是玉的通透,就像人的品行表里如一,是一种坚持原则的正义表现。

玉之大者,为国为民

有人说,翡翠的美好在于其天时地利人和。凝结自然极致的风华,少而又少、精而又精,君子文化在翡翠中得到了更完美的呈现。

在一块长6厘米、宽3厘米的翡翠上,竹节与竹叶栩栩如生,翠色与竹之天然色泽较为接近,设计精妙绝伦,这一方翡翠便是现藏于故宫博物院的翠竹节式佩。

清代翠竹节式玉佩 图源:故宫博物院

“翠玉象征君子之德,而竹又为梅、兰、菊、竹‘四君子’之一,此佩恰合皇帝自喻为仁政之君之意。”故宫博物院网站的介绍语中如此写道。除此之外,还有代表仕途顺利的翠翎管、祈求平安祥和的翡翠如意等等,不胜枚举。

中国的翡翠文化不只是皇家独享,由于统治者的偏爱,翡翠得到了空前重视,各地都诞生数量可观的翡翠作品,如辽宁省博物馆藏“碧玉填金龙纹盖盒”和“清代珊瑚翡翠龙首形耳环”、陕西历史博物馆藏“夔龙纹翡翠提梁卣清”、台北故宫博物院藏“翡翠屏风”。

夔龙纹翡翠提梁卣清 图源:陕西历史博物馆

由此可见,将自勉与自省寄托于玉器的文化,至明清两代,更多地被转移到翡翠之上。但围绕着翡翠的君子之风,并不仅仅是玉器本身,还有无数仁人志士。

1993年,故宫博物院博物馆专家、副研究员梁金生第一次来到台北故宫,隔着窗户看着爷爷梁廷炜用一辈子保护的文物,其中就有那颗最珍贵的白菜——翠玉白菜,清室善后委员会编号为“岁四零八之一”。

“九一八”事变后,梁廷炜与其子梁匡忠受命护送故宫文物躲避战乱。自此开始,梁廷炜保护着文物从北京到上海,从南京到四川,从贵州到江苏……辗转多地的梁廷炜最后被迫护送文物前往台湾,为此亲人失散、骨肉分离。

时至今日,已经为故宫效力五代人的梁家还在为文物的传承与保护而工作,“他像一块板子,就钉在那儿了”,有人这样形容梁金生,这似乎也是在说梁廷炜、梁匡忠和那一批为保护国家文化传承的知识分子,他们是新一代君子文化的代表,同翡翠一般坚韧不拔、纯粹通透。

当然,这样的君子还有很多:“我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑”的谭嗣同、“民不畏死,奈何以死惧之”的闻一多、“文化战线上的民族英雄”鲁迅等等。新一代的君子文化似乎用“君子比德于玉”更为恰当,因为更加璀璨、通透和珍贵。

翡翠君子,千古遗风

在当今社会,翡翠及其代表的君子文化,仍有极其重要的价值。

就其本身而言,君子文化是对道德的更高要求。君子一词在《尚书》《周易》中早已频繁使用,虽历经沧海桑田,但其内涵依旧保持着春秋时期孔子所赋予的“有德者”含义。

中国当代著名哲学家、教育家冯友兰认为孔子一辈子思考的问题很广泛,其中最根本的就是如何“做人”。作为中华民族的优秀文化遗产,君子文化彰扬了中华优秀传统文化培育塑造的理想人格,展示了中华传统文化所崇尚的优秀道德”,山东社会科学院院长、山东省中国特色社会主义理论体系研究中心研究员张述存撰文指出:君子文化是涵养社会主义核心价值观的重要源泉,在培育和践行社会主义核心价值观中具有重要作用。

而君子文化中最重要的部分则是由知识分子群体集中展现的,并在一定意义上与人文精神相契合,代表着知识分子的深层精神追求,是涵养社会道德的有效形式。

中国现代哲学家、哲学史家张岱年表示,“坚持人格尊严、重视社会责任心,这都是中国知识分子人文精神的主要内涵。”

而玉石这一被历代知识分子自比的象征物,从自身的质地,到篆刻的艺术,一直保持着人文精神在内独有的文化价值。翡翠把这种文化价值提高到更为精密的要求,温润谦逊,因宽厚包容,以不争之德,通达天下。

君子如玉,翡翠生香,自然为君而来。“溪友会”作为极具品牌价值的文化体验平台,自成立以来,一直致力于为高端人士提供稀有品鉴、专属定制的体验。通过这样的平台,汇聚雅士君子,融汇思想,传承文化。近期“溪友会”在姑苏雅聚,每位来宾皆佩玉而来,在人文气息浓厚的苏州园林,来宾纷纷挥毫泼墨、投壶品茗、听曲赏乐,一边感受,一边领悟君子处世哲学。以玉会君子,交流翡翠一贯倡导的君子文化。在未来,这种文化价值也将不断感染着一代又一代中国人,在“君子比德于玉”的理念倡导下历久弥新。